出 前 授 業 報 告 書

報告者 NPO防災千葉会員 松尾 弘道

1. 開催趣旨

近年、梅雨前線や台風による豪雨で土砂災害、水害が全国各地で発生し、改めて日頃からの「備

え」が問われている。いつ起こるか分からない自然災害を未然に防ぐことはできないが、日頃から防

災対策を万全にすることで被害を最小限にくいとめることができる。

昭和45年(1970年)7月1日千葉県南部をおそった豪雨は戦後では県内で最も規模の大きい土砂

災害、水害を引き起こした。房総山地の中心部に位置する大多喜町では住家が土砂で押しつぶされ

多くの死傷者が出た。また鉄道・道路が土砂崩れで寸断、電気・鉄道・電話が途絶えて、学校などに

泊まることを余儀なくされた800人余の小中高生や1週間ほど陸の孤島となった集落の人たちはかっ

てないほどの厳しい体験をした。

それから40年近く時が過ぎ、当時を知る人もだんだん少なくなってきている。この時期にもう一度当

時を思い起こし、次の世代にこの災害の経験を伝え、これからの防災対策に役立ててゆくことが大切

だと考え、出前授業を行った。

出前授業を行った西畑小学校は大多喜町の山地部にあたり、夷隅川と養老川の流域分水界に位置

していて、45年の豪雨で土砂崩れ被害を最も多く受けた地域にある。当時は本校の他に2つの分校

があった(現在は本校のみ)。

2. 開催日

平成21年9月1日(火)

3. 会場

大多喜町立西畑小学校図書室

4. 主催

大多喜町立西畑小学校・NPO防災千葉

5. 協力

大多喜町

6. 後援

千葉県・全国治水砂防協会千葉県支部

7. 内容

1)授業―5.6年生対象 (10時25分〜11時10分)

・ 大雨が降る仕組み

・ 当時の雨量グラフなどを用いての豪雨の話

・ 当時の水害・土砂災害の実態を写真・新聞記事・作文から紹介

・ 災害を語る(被災当日生徒の避難を指導した当時の西畑小の先生 秋山文恵さん)

2)パネル展示―学校屋内廊下―展示期間9月1日〜3日(3日間)

・ 昭和45年災害時の被災写真・新聞記事

・ 被災マップ(学校への通学路や交通機関がどう被災したか)

8. 参加者数

1) 授業 生徒(5.6年生)40名、学校及び防災関係者等15名

2) パネル展示 生徒(全校生)90名、学校及び防災関係者等30名

9. 出前授業報告

出前授業の当日は2学期の始まりの日であり、防災の日でもある。

夏休み明けに久しぶりに登校してきた子どもたちは学校の正面玄関から入ってきて、廊下にパネル展

示されている被災写真や被災マップを見て、「これなんの写真?」「いつの頃のことかな?」とけげんそ

うな顔つき。

いったん教室に入った子どもたちは校内放送で一斉に防災ずきんをかぶって校舎の外へ走りだした。

防災訓練である。運動場に集まった子どもたちに校長先生は9月1日が関東大震災が起こった日だっ

たこと、日頃から災害に対する心構えをもっておくことの大切さを話された。続けて「今日はもう一つの

自然災害である水害で、今から約40年前にここ西畑地区が大きな被害を受けた体験を授業してもら

います。」と出前授業の紹介をされた。

いよいよ出前授業の始まりである。授業は高学年の5・6年生40名を対象に、テーブルの配置もゆっ

たりした雰囲気の図書室で行われた。

まず最初に司会(NPO防災千葉)が「出前授業」「NPO防災千葉」の説明をしたのち、同じくNPO防災

千葉の楢村さんが災害当時の降雨量グラフと今年山口県防府市で土砂災害を生じた降雨量グラフを

比較しながら話した。そして45年災害の雨の強さを当時の生徒が作文した一節から「天と地を水でつ

ないだように降った」と表現し、雨の降り方に注意し水害に備えることの大切さを説明した。また、緊急

時に備えて災害バッグにまとめておく携行品をイラスト入りで紹介した。

続いて、災害の「語り部」として当時西畑小学校の教員をされていた秋山文恵さんが昭和45年7月1

日の西畑小学校の状況を話された。

「授業が始まった頃から雨脚が強くなり、午まえには教室内でも私の話が聞こえなくなるほどものすご

い音で降ってきて、生徒たちは騒然となった。」「みるみる校庭が池のようになった。」「そのうちに通

学路が土砂崩れであちこち寸断され、自宅との連絡もつかなくなってきた。」「PTA会長が機転をきか

せて近くの旅館に話をつけ、生徒たちを泊めてもらうようことにした。他の生徒も周辺の民家に泊めて

もらったりした。」「夜になって心配になって生徒たちの様子を見に旅館を訪ね気分が悪くなった生徒

の介抱をしたりした。」「翌日には親子の感激の対面があちこちで見られた。また近所のお母さんたち

がおにぎりの差し入れに来られた」「その後通学路が通れるようになっても登下校には私たち教師が

付き添って行った。」「この大雨で私の生徒の家族(弟)が裏山からの土砂崩れで家にいて犠牲になっ

たことは非常に痛ましい出来事だった」等々を語られた後「このような水害はもちろん初めてのことで

生徒も先生も親もみんな無我夢中で行動したものだと思う。このような経験を2度としたくはないが、今

後のために若い人たちに伝えてゆきたい。」と結ばれた。

最後にNPO防災千葉の根本理事長が当時県庁にいて災害復旧の対応にあたったり、国会議員の

現地視察に説明役として西畑地区に来た際の被災状況などを話し、同じくNPO会員の関野さんが当

時大多喜土木事務所にいて橋梁や道路の復旧工事に従事したことを報告した。

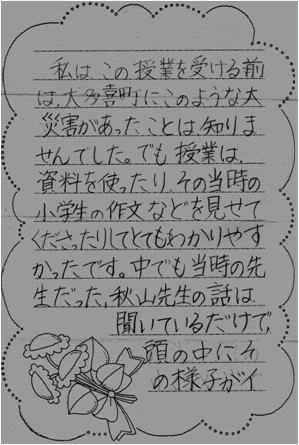

終わりにあたって、生徒たちに自由に感想文を書いてもらった。そのなかで分かったことは、ほとん

どの子どもたちが「このような水害があったことを知らなかった」との感想を書いていたことだ。今回の

出前授業を準備するに際して、多くの地元の年配の住民に取材したが、45年7月1日と話し始めると「

ああ、あの大雨のことだな」と即座に反応が返ってきたものなのに、次のそのまた次の世代まで伝え

ることの難しさを知らされた。また同時に「出前授業」などいろいろな機会をとらえて意識的に語り継い

でゆくことの大切さを教えてくれた。

| 生徒からのお礼の手紙 | |

|

|